Der Regen klatschte an die Frontscheibe, als ich an einem grauen Herbsttag in meiner alten Heimat unterwegs war. Ich hatte ein Konzert in Halle besucht, um eine Rezension für die Kulturseite der Freien Presse zu schreiben; und immer, wenn ich in der Nähe war, machte ich gerne einen Abstecher nach Wolfen-Nord. Es war das Jahr 2009, ich war in meinen späten Zwanzigern, und irgendwie ließ mich die Neugier auf diese groteske Neubau-Beton-Wüste, in der ich die ersten zehn Jahre meines Lebens verbrachte, einfach nicht los.

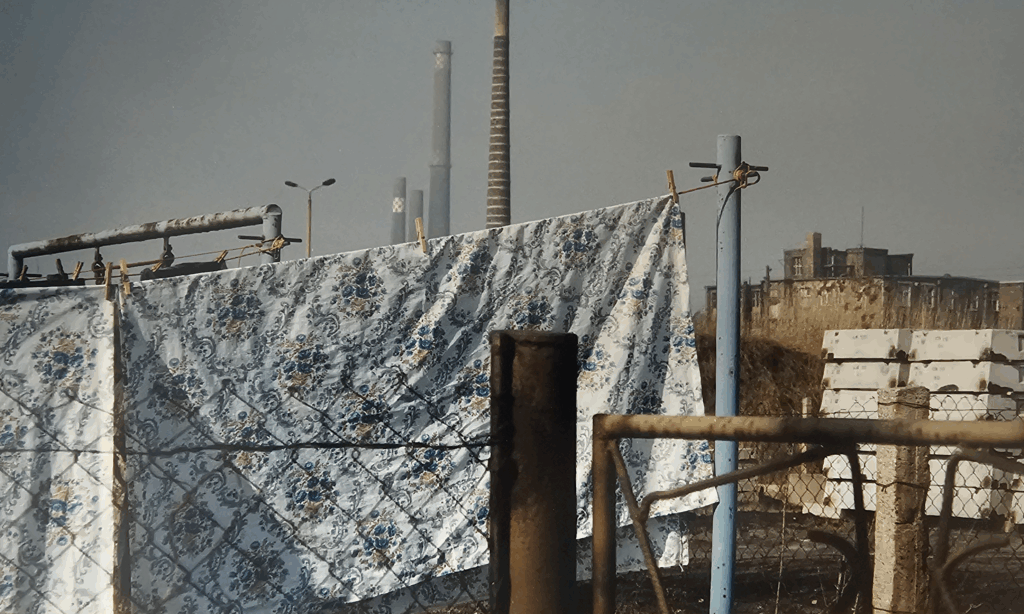

Es ist kein Geheimnis: Inmitten von stinkenden Chemiebuden, sinistren Kohlegruben und toxischen Deponien war Wolfen wahrlich kein pittoresker Ort, um eine unbeschwerte Kindheit zu erleben. „Chemiedreieck“ nannte man die Gegend zwischen Merseburg, Halle und Bitterfeld. Die Häuser verrußt, die Bäche vergiftet, beim Trocknen der Wäsche im Freien wurde sie direkt wieder schmutzig. Die Umweltsünden, die in der DDR-Zeit hier begangen wurden, hinterließen ihre Spuren: Viele Kinder, darunter auch ich, kamen mit schweren Hauterkrankungen und Lungenschäden auf die Welt. Ohne meine tägliche Cortisonbombe als Kleinkind könnte ich heute sicher nicht diese Zeilen schreiben.

Jahre zogen ins Land und meine Familie weg von Wolfen-Nord, raus aus den Arbeiterschubladen für die Giftindustrie. Meine Symptome waren wenig später weitestgehend wegtherapiert, es geht mir bis heute wirklich gut. Aber dennoch: Irgendwie lagen hier noch Dinge ungeklärt. So ungeklärt wie die 6 Millionen Tonnen Schlamm und Chemieabfälle, die noch immer in den Tiefen der Deponie „Freiheit III“ vor sich hinblubbern.

Erwachsen werden hieß für mich: Erinnerungen sortieren, Klarheit bekommen. Irgendwie arrangieren mit Wolfen-Nord, mit den Erinnerungen an viele schöne, unwiederbringliche Momente, aber vor allem an Krankheit und Dreck.

So fuhr ich auch an diesem grauen Tag ein ins Block-Labyrinth, in meinem alten Vectra, entlang der Dessauer Allee und – kein Scherz, sie heißt wirklich so: der Straße der Chemiearbeiter. Von den bunten Wolken in der Luft aus den Schloten der Farbproduktion in den Achtziger Jahren war längst nichts mehr zu sehen. Vieles hatte sich verändert; einige Blocks waren längst saniert und zurechtgestutzt, denn „Wo-No“ litt wie alle Plattensiedlungen nach der Wende unter einer dramatischen Abwanderung. Von den einst 35.000 Einwohnern sind heute nur noch 6.600 übrig. Meine alte „Wilhelm Pieck“-Grundschule stand jahrelang leer und wurde irgendwann dem Erdboden gleich gemacht. Drüben in Bitterfeld mussten sie 1999 eine Schule schließen, weil verseuchte Grundwasserbrühe im Keller stand und krebserregende Dämpfe abgab. Gebraucht wurde sie eh nicht mehr.

Was genau ich in dieser verlorenen Gegend suchte? Ich wusste es nicht. Vielleicht nur ein kurzes Gefühl, einen Aha-Moment. Einen Abschluss.

Ach guck, da drüben in der Kaufhalle, wo wir früher Eier, Butter und Käse holten, da befand sich jetzt ein Möbelmarkt. Ich beschloss, auf den Parkplatz einzubiegen und mich meinen Erinnerungen hinzugeben.

Ich sah mich um: Der Imbiss am Parkplatzrand sah noch exakt aus wie vor 20 Jahren. Ich kannte ihn noch gut von damals. War es wirklich möglich, dass dieser simple Papp-Verschlag allen Veränderungen im Viertel trotzte?

Ich stieg aus und beeilte mich, um auf dem Weg zum Laden nicht nass zu werden. Unter dem Vordach las ich das Angebot: Pommes, Schnitzel, Eierkuchen mit Apfelmus. „Na, was kann ich ihnen denn Jutes jeben?“, fragte mich eine Stimme, und erst in dem Moment registrierte ich die Person hinter dem Fenster. Ich brauchte ein paar Sekunden, doch dann war ich mir sicher: Hinter dieser Brille blitzten noch immer genau die Augen der Frau, die mich 1990 mit dem Westen bekannt machte. Denn sie bereitete damals den ersten Hamburger meines Lebens zu.

Dazu muss man wissen: Viele Kinder aus meiner Generation genossen die Wendezeit. Wir Ossis, groß wie klein, lernten damals nämlich jede Menge neue Kulinarik kennen. Damit meine ich nicht nur die fantastische neue bunte Welt der Süßigkeiten, die plötzlich im Konsum aufploppte, sondern auch die herzhaften Geschmäcker. Denn zuvor waren jegliche Snack-Rezepte aus dem kapitalistischen Ausland, die Kinder ja so lieben, verpönt oder wurden staatlich verhunzt: Der amerikanische Hotdog wurde vom Rationalisierungs- und Forschungszentrum Gaststätten zur Ketwurst umgestaltet. Auch Pizzen wurden bis zum Mauerfall keinesfalls in Gaststätten serviert. Stattdessen improvisierte man sie zu Hause, so gut es mit den regionalen Zutaten eben ging. Hamburger wiederum waren mit etwas Glück in großen Städten als Grilletta erhältlich – eine nur leidlich an den Hamburger erinnernde Variante aus Klops, Werder Ketchup und gewöhnlichen Frühstücksbrötchen.

Geradezu messianisch kam da die Frau vom Parkplatz im Jahr 1990 daher: Längst, bevor sich McDonald’s im Osten breit machte, verfügte sie über geheimes Fast-Food-Spezialwissen, über sensationell weiche Buns mit Sesam und herrlich knusprige Röstzwiebeln. Bestimmt hatte sie die revolutionären Zutaten aus den neu aufgezogenen Supermärkten besorgt, die zu dieser Zeit mangels geeigneter Immobilien in großen weißen Kirmeszelten aus dem Boden schossen.

Welche Zaubersauce sie auf ihren Burger-Kreationen verarbeitete, blieb ihr Geheimnis. Ihr Hamburger jedoch gilt für mich bis heute als perfekter Prototyp, dem kein birkenbewaldeter Hans im Glück und schon gar keine Kette mit goldener Krone jemals das Saure-Gurken-Wasser reichen könnte. Der Burger von der Parkplatzbude war ehrlich, handmade, bestimmt auch ein bisschen nach Tageslaune zurechtgeschustert – und voller Liebe.

„Sie gibt es immer noch? Ich kenne Sie noch aus meiner Kindheit“, sagte ich verdattert. Ja, sie sei kurz vor der Rente. „Aber die Arbeet hier hat mir immer Spaß jemacht“.

„Ham sie denn ooch noch ihren janz klassischen Hämburjer?“, verfiel ich in ihren charmant-proletarischen Slang.

„Na freilich, den mach ich dir jenau so lecker wie früher, mein Kleener, wahr?“

Bämm! Ganz bestimmt konnte sie sich nicht mehr an mich erinnern, so wie ich mich an sie. Aber aus einer Laune heraus tat sie so, als wären wir altbekannte Buddys. Wie herzlich dieser Move war! Es waren wohl genau die Worte, die ich auf meiner Reise suchte. Sie waren eine Brücke, eine Verbindung, als würde ich noch ein kleines bisschen hier her gehören.

Ja, bitte mach ihn mir genau so lecker wie früher!

Ich war seltsam bewegt, fasziniert, amüsiert; und konnte vor lauter Rührung keine weiteren Fragen stellen, wie es eigentlich so meine Art ist. Das Geplatter der Regentropfen auf dem Blechvordach wurde langsam leiser, als die Frau mir den Rücken zudrehte und ihren magischen Job verrichtete. Dann bedankte ich mich herzlich, zahlte und nahm den fertigen Burger mit ins Auto. Ich wollte mit meiner geschmacklichen Zeitreise alleine sein.

Jenau wie früher? Dieses Versprechen konnte sie halten: Da war diese Senfnote, die das sanft gegrillte Patty umgab. Ganz wichtig sind die crunchy Zwiebeln und nicht zu wenige Gurkenscheibchen. Und vielleicht braucht es auch einfach den Duft der regenfeuchten Betonplatten, um dieses Geschmackserlebnis gänzlich reproduzieren zu können; so wie die mitgebrachten Weine aus Südspanien zu Hause eben einfach nicht so schmecken wie unten an der Costa. Und verpackt war der Hamburger, ich schwöre: JENAU wie 1990, in einer simplen, weißen, quadratischen Papiertüte.

Ich kenne den Namen der herzlichen Imbissdame nicht, bestimmt genießt sie jetzt ihren Ruhestand in einer der vielen halbleeren Platten. Jahrzehntelang hat sie hungrige Mäuler gestopft. Wie zufrieden sie wohl heute mit ihrem Leben ist?

Zumindest darf sie behaupten, dass sie mich für einen Moment gewärmt hat, verbunden hat mit einer Stadt, die sich seltsam vertraut und gleichzeitig fremd und unwirklich anfühlt.

Eine Mahlzeit als Versöhnung. Ein Burger als Friedenspfeife. Seit diesem Tag ist mein Hunger nach Wolfen-Nord gestillt.